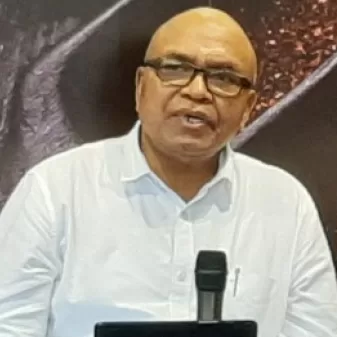

Oleh : Isidorus Lilijawa

Usai Presiden Jokowi mengunjungi NTT, ke Sumba Tengah dan Sikka, pembicaraan tentang itu menghangat hingga saat ini. Yang bikin hangat dan cenderung panas adalah seputar dugaan pelanggaran prokes dalam bentuk kerumunan massa, baik di Sumba dan khususnya di Sikka Pulau Flores.

Tensi ini kian panas ketika publik NTT ramai-ramai memberi respons atas pernyataan beberapa politisi. Maumere, kota nyiur melambai jadinya viral. Energi publik banyak tersedot ke soal ini. Amati diskusi di sosial media, entah di FB maupun WA group.

Saling berbalas pantun, aneka ulasan, catatan kritis, respons singkat berseliweran. Ini juga bagian dari seni, yang khas NTT.

Saya tidak begitu tertarik untuk mengulas lebih dalam apakah kerumunan Maumere dibenarkan atau tidak. Toh itu post factum.

Tetapi terminologi kerumunan Maumere muncul karena ada yg membandingkannya dengan kerumunan Rizieq.

Jelas, kedua jenis kerumunan ini berbeda.

Kerumunan Rizieq dilakukan by design. Ada panitianya. Ada undangannya. Lalu dinilai ada pelanggaran prokesnya. Sementara kerumunan Maumere mengalir apa adanya. Spontanitas.

Tanpa desain atau dipersiapkan pihak tertentu. Kerumunan Maumere adalah ungkapan kerinduan warga terhadap Sang Presiden yg mereka cintai.

Penantian 29 tahun setelah Presiden Soeharto mengunjungi Maumere, tergenapi dalam kehadiran Presiden Jokowi dalam agenda meresmikan Bendungan Napung Gete.

Apakah ada yang salah dengan kehadiran Presiden di nian Sikka? Tidak. Itu berkat. Ia menjawab kerinduan rakyatnya.

Maka spontanitas yang tergerak oleh kerinduan itu tidak cukup dijelaskan secara rasional. Ada ruang dimana perasaan dan hati mempunyai logika tersendiri.

‘Hati memiliki logika yang tidak mampu dipahami oleh akal,” begitu kata Blaise Pascal.

Saya setuju dengan kutipan itu. Hati memiliki otoritas tersendiri dalam diri kita.

Otoritas itu bahkan tak bisa diintervensi oleh akal atau logika. Ia (hati) seenaknya sendiri dalam pengambilan keputusan. Tanpa permisi, tanpa kompromi, dan tanpa sosialisasi. Ia tak membutuhkan persetujuan kita untuk melakukan sesuatu atau tidak. Saya memahami spontanitas kerumunan Maumere dalam kerangka ini.

Lalu, apakah ada yang keliru dengan kerumunan itu?

Saya melihat dari aspek antisipasinya.

Kita belajar dari peristiwa ini bahwa mengantisipasi kerumunan-kerumunan ‘spontanitas’ dalam acara-acara semacam ini atau sejenisnya ke depan harus dilakukan supaya kita ‘aman dan sehat’ bersama.

Dalam konteks kerumunan Maumere, saya justru melihat dari perspektif lain. Luar biasa energi anak-anak NTT.

Kerinduan yang menggebu-gebu, spontanitas yang mengalir, apa adanya, blak-blakan, keberanian, itulah kita NTT.

Bagaimana the power of mama-mama di Maumere bisa menumbangkan Paspampres dari motornya?

Hanya bisa dijelaskan dalam logika hati. Energi kita luar biasa. NTT mempunyai modal sosial yang besar.

Bukan saja mengalir di media sosial, tetapi juga membasahi fakta sosial kita. Cuma, energi ini kadang tidak dimanfaatkan secara baik untuk kepentingan besar NTT.

Kita royal membuang-buang energi di ruang sosial media membahas hal-hal yg tidak terlalu penting. Apalagi menguliti bahasa politisi.

Seminggu ini energi terkuras untuk ini. Padahal NTT mempunyai banyak persoalan besar yang harus disuarakan bersama-sama. Mesti keroyoki dengan gagah berani.

Haruslah diatasi secara spontanitas, apa adanya. Namun kita kadang melupakan ini. Kita berjalan sendiri-sendiri. Bahkan saling menonton dan berharap. Lalu persoalan NTT itu mengalir dari tahun berganti tahun.

Di manakah kerumunan bersama kita, energi besar kita ketika NTT masih terpuruk dalam rangking ketiga termiskin serepublik ini?

Di manakah suara-suara besar kita ketika pada bulan kedua 2021 sudah 17 orang pekerja migran ilegal asal NTT yang peti matinya kembali ke nusa tercinta NTT?

Saat NTT dilanda DBD, rawan pangan, kekurangan air bersih, kasus trafiking, penambangan liar, gizi buruk, tingginya tingkat buta huruf, akses infrastruktur yang buruk, mafia hukum bergentayangan, di manakah kita? Manakah suara-suara kita?

Seandainya kegarangan kita di sosial media bisa dikonversi menjadi energi yang garang melawan ketidakadilan di NTT, andaikata kebersamaan dan persatuan kita di dunia maya bisa menjadi persatuan nyata dalam dunia nyata, maka saya percaya NTT mungkin bukan nusa tertinggal terus atau nusa termiskin terus.

Memang keyakinan imani kita, NTT, nanti Tuhan tolong.

Tetapi tanpa energi besar kita, tanpa kerumunan sosial kita melawan dan menghadapi aneka soal dan stigma NTT, kita hanya membuang-buang energi positif itu dan Tuhan mungkin enggan menolong.

Kerumunan Maumere telah memicu kerumunan sosial kita di media sosial. Mudah-mudah itu bisa memicu lahirnya energi NTT di dunia nyata ke-NTT-an kita. “Salve”.

Penulis : Isidorus Lilijawa, NGO Activis, Penulis Buku.

(Red) Profil : Lahir di Riung-Flores-NTT tanggal 4 April 1979. Bergabung dengan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas St. John Berchmans Todabelu Mataloko (1992-1998). Novisiat St Josep di Nenuk – Atambua – Timor (1998-2001) sebagai calon pastor SVD. Menyelesaikan tingkat perguruan tinggi di Kolegese Filsafat Katolik dari Ledalero-Maumere-Flores-NTT. Tahun 2005-2006 menjadi bagian dari Universitas Unika Widya Mandira sebagai staf Media Center dan Dosen Estetika. 2006-2007 bergabung dengan Harian Flores Pos dan Dian Weekly sebagai Jurnalis dan editor. Pada tahun 2008, bergabung dengan Institute of Cross Timor Economic and Social Development (INCREASE) dan menulis buku tentang pemberdayaan sipil bertajuk “Berguru Pada Masyarakat”. Banyak lahirkan artikel di koran lokal seperti Pos Kupang, Flores Pos, Dian, Timor Express, KANA-Malang, Expo NTT. Juga menulis di berbagai jurnal seperti VOX, Prajna, Wadas, Pata Ngada, Akademika. Buku pertama diterbitkan oleh Yayasan Pustaka Nusatama – Jogjakarta (Agustus: 2007) dengan judul “Mengapa Takut Berpolitik?”. Buku kedua berjudul “Perempuan Di Ujung Pena” (kumpulan artikel terbaik).