Oleh : John Mozes Hendrik Wadu Neru (Pendeta GMIT)

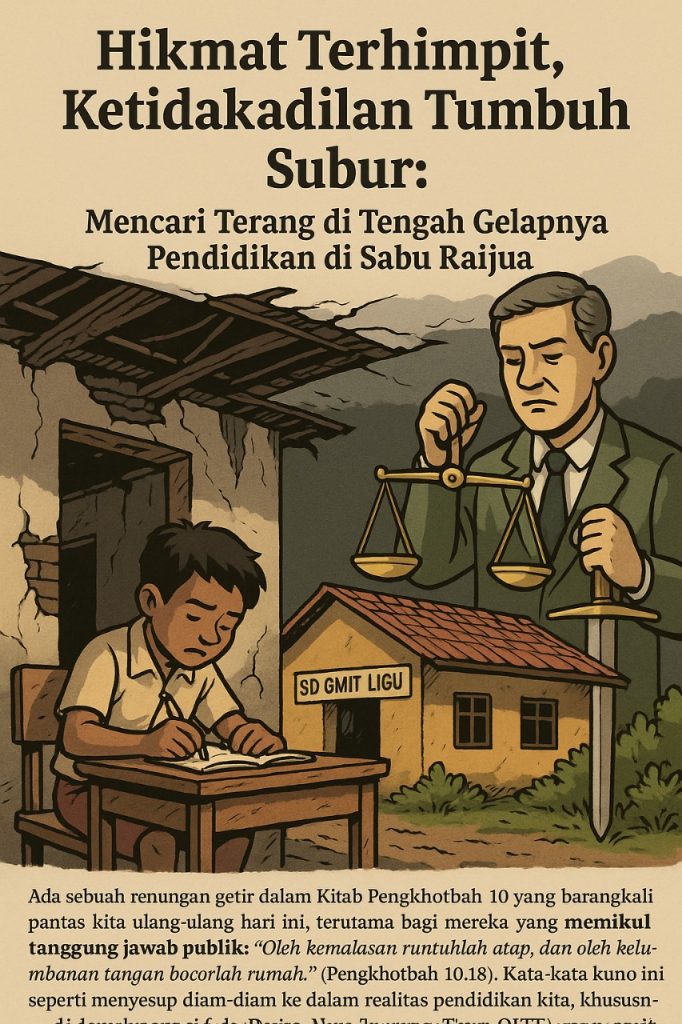

Ada sebuah renungan getir dalam Kitab Pengkhotbah 10 yang barangkali pantas kita ulang-ulang hari ini, terutama bagi mereka yang memikul tanggung jawab publik: “Oleh kemalasan runtuhlah atap, dan oleh kelambanan tangan bocorlah rumah.” (Pengkhotbah 10:18). Kata-kata kuno ini seperti menyusup diam-diam ke dalam realitas pendidikan kita, khususnya di daerah seperti Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang masih merintih di lorong gelap ketidakadilan.

Dalam beberapa dekade terakhir, kita acap kali mendengar jargon tentang pemerataan pendidikan, ‘merdeka belajar’, hingga janji Indonesia Emas. Tetapi bagaimana mungkin bicara tentang cita-cita besar sementara anak-anak di Sabu Raijua masih duduk di ruang kelas reyot, menulis di atas bangku kayu yang retak, dan diajar oleh guru honorer bergaji seharga seikat kangkung? Di sana, hikmat terhimpit. Dan di celah himpitan itulah ketidakadilan tumbuh subur, menjalar liar tanpa malu.

I. Data yang menelanjangi kenyataan

Mari kita tengok angka. Menurut BPS Sabu Raijua 2024, rata-rata lama sekolah penduduk berusia 25 tahun ke atas hanya sekitar 7,6 tahun, yang berarti baru pada jenjang SMP kelas 2. Sedangkan angka partisipasi sekolah (APS) usia 16-18 tahun masih sekitar 65%, menandakan sepertiga remaja pada usia SMA sudah tidak sekolah. Lebih memprihatinkan lagi, masih ada sekitar 5,5% penduduk dewasa yang buta huruf, jauh di atas rata-rata nasional.

Di balik statistik ini ada wajah-wajah bocah Sabu Raijua yang menatap masa depan dengan mata cemas. Ada siswa SD yang berjalan kaki 5-6 kilometer hanya untuk menemukan ruang kelas yang nyaris roboh. Ada guru-guru kontrak daerah yang rela mengajar meski honorarium mereka kadang telat tiga bulan. Dan tak jarang kita jumpai satu sekolah dengan ratusan murid hanya memiliki tiga guru tetap. Ini bukan sekadar cerita sedih untuk menggugah iba; ini adalah peta telanjang ketidakadilan struktural.

Paulo Freire, pedagog radikal dari Brasil, pernah menegaskan, “Pendidikan sejati tidak menerima dunia sebagaimana adanya, tetapi berupaya mengubahnya.” Namun di Sabu Raijua, pendidikan belum menjadi alat transformatif itu, karena sejak awal rumahnya sudah retak—dan kita semua terlalu lama menatap retakan itu tanpa keberanian bertindak.

Lalu siapa yang harus disalahkan? Mudah saja menuding jarak geografis, pulau-pulau kecil, akses transportasi yang sulit, atau mental ‘merasa cukup’. Tetapi sesungguhnya, banyak di antara itu hanyalah alibi menutup rasa malu. Karena pada dasarnya, masalah terbesar adalah kemalasan kolektif—kemalasan birokrasi yang lamban membenahi, kemalasan legislatif yang malas menyusun regulasi berpihak, dan kemalasan moral kita semua yang membiarkan keadaan ini berlangsung turun-temurun.

II. Rumah hikmat yang gelap dan bocor

Pendidikan mestinya menjadi rumah tempat menimba hikmat. Tetapi lihatlah kondisi banyak sekolah di Sabu Raijua. Dindingnya retak, plafon berlubang, genteng miring yang kapan saja bisa jatuh. Ketika hujan, bocor di sana-sini. Beberapa sekolah tidak memiliki perpustakaan, apalagi laboratorium IPA. Sarana TIK? Hanya ada dalam proposal atau pidato-pidato seremoni.

Ini sungguh literal: atapnya bocor karena kelambanan tangan (Pengkhotbah 10:18). Tapi maknanya jauh lebih menohok. Kebocoran itu adalah kebocoran tanggung jawab, kebocoran moral, kebocoran kesungguhan merawat masa depan. Anak-anak Sabu Raijua seolah belajar di dalam rumah hikmat yang sudah gelap, lembab, nyaris runtuh, tempat kebijaksanaan sulit bertahan. Dan di dalam gelap itulah, ketidakadilan menjadi benalu, tumbuh kuat memakan sisa-sisa harapan.

John Calvin suatu kali menulis bahwa “pengetahuan adalah karunia Tuhan yang terbesar bagi umat manusia, karena dengan itu kita dapat mengenal Dia dengan lebih benar.” Jika demikian, membiarkan anak-anak di Sabu Raijua bertumbuh dalam kebodohan adalah sebuah ironi iman. Bagaimana kita mengaku menghormati Sang Pemberi Hikmat, tetapi menutup jalan hikmat bagi anak-anak-Nya sendiri?

Kita bisa mendengar dengan gamblang suara para orang tua di Desa Loborai atau Rai Kewo: “Beta ingin anak sekolah tinggi, tapi sonde ada uang untuk beli seragam, apalagi ongkos kalau sekolahnya jauh.” Atau suara guru kontrak: “Beta hanya mau anak-anak ini jangan sama seperti beta yang dulu putus SMP, tapi sonde tau sampe kapan honor beta sanggup biayai rumah tangga.” Mereka bukan malas; mereka justru paling rajin berjuang, tapi sayangnya berjuang dalam sistem yang malas dan abai.

III. Ketidakadilan yang menular

Ketidakadilan ini menular ke mana-mana. Karena kurang guru tetap, kualitas pelajaran menurun. Karena kualitas rendah, angka kelulusan menipu—rapor naik, tetapi kompetensi dasar lemah. Akibatnya ketika anak-anak Sabu Raijua mencoba bersaing ke universitas negeri atau tes kerja formal, mereka tersingkir. Lalu ketika tersingkir, stigma muncul: “memang orang Sabu Raijua begitu, sulit bersaing.”

Padahal ini bukan soal genetik atau budaya malas belajar. Ini soal lingkungan pendidikan yang tidak ditopang serius. Kita sedang memanen buah pahit dari ketidakadilan struktural yang terus-menerus kita pelihara. Bukankah Pengkhotbah 10 mengingatkan, “celakalah negeri yang rajanya kanak-kanak dan pemuka-pemukanya makan pagi-pagi untuk bersenang-senang”? Itulah potret elit kita yang kadang lebih sibuk merayakan capaian angka nasional, memotong pita proyek, atau berwisata seminar ke luar daerah, tapi abai bahwa di pulau ini anak-anak belajar di ruang kelas yang lebih pantas disebut kandang.

Dietrich Bonhoeffer bahkan mengingatkan secara tegas, “Tindakan tidak bertanggung jawab terhadap masa depan adalah pengkhianatan terhadap sesama.” Jika kita membiarkan ketidakadilan pendidikan ini terus menular, kita bukan hanya gagal pada satu generasi, tetapi mengkhianati nilai-nilai komunitas yang kita klaim junjung.

IV. Hikmat kecil yang berjuang sendiri

Namun, di tengah gelap itu, kita menemukan titik-titik terang: guru-guru di pelosok Sabu Raijua yang dengan penuh dedikasi tetap datang meski harus menyeberang dengan perahu motor kecil. Kepala sekolah yang rela menutup kekurangan anggaran listrik dengan uang pribadi. Para relawan literasi dari NGO yang membuka taman baca di teras rumah jemaat. Jemaat jemaat kecil yang ikut membiayai perbantuan guru. Ini adalah hikmat kecil yang berjuang sendiri, terhimpit oleh semak-semak birokrasi dan terbatasnya sumber daya, tetapi tak mau padam.

Sayangnya, jika sistem tetap timpang, mereka akan cepat kelelahan. Sebab, sejauh apa kita bisa berharap pada satu-dua guru kontrak di desa terpencil tanpa dukungan fasilitas memadai? Sejauh apa Taman Baca bisa mengangkat literasi tanpa buku-buku baru dan jaringan komunitas yang lebih luas?

Hikmat-hikmat kecil ini perlu diperbesar daya jangkaunya melalui keseriusan negara. Sebab pendidikan yang adil adalah hak warga negara, bukan hadiah sporadis dari pejabat atau program NGO. Pendidikan yang bermartabat juga panggilan iman, yang menolak membiarkan martabat manusia diinjak-injak kemiskinan dan kebodohan.

V. Gereja dan komunitas moral yang masih malu-malu

Dalam konteks Sabu Raijua, gereja memegang peran sosial sangat besar. Gereja-gereja GMIT, maupun denominasi lain, menjadi tempat berkumpul dan sumber moral masyarakat. Namun belum banyak gereja yang menjadikan pendidikan anggota jemaat sebagai fokus serius pelayanan sosial. Kegiatan bakti sosial kadang berhenti di panggung Natal atau bagi sembako. Padahal, memperjuangkan pendidikan anggota jemaat adalah juga bagian dari panggilan iman untuk menegakkan keadilan dan memuliakan sesama.

Apa yang salah? Barangkali kita terlalu terbiasa dengan “kemiskinan hikmat” sebagai normal. Padahal seharusnya gereja bisa menegur keras sistem yang membiarkan rumah pendidikan bobrok. Gereja bisa mendesak pemerintah daerah agar memprioritaskan pembangunan ruang kelas, bisa memfasilitasi pelatihan guru sekolah minggu menjadi penggerak literasi, bisa menggerakkan jemaat membantu pembelian buku bacaan atau membiayai guru kontrak. Itulah perwujudan terang Kristus di tengah gelapnya rumah hikmat kita.

VI. Mencari terang bersama-sama

Solusinya tentu tidak sesederhana membuat satu program. Ini adalah kerja panjang yang memerlukan kolaborasi dan integritas. Negara harus memimpin dengan keberpihakan nyata: menambah formasi guru PNS khusus Sabu Raijua, mempercepat pembangunan gedung sekolah baru, memperluas beasiswa afirmasi bagi siswa miskin. NGO perlu terus mengintervensi di ruang-ruang yang belum tersentuh, sambil menolak menjadi kaki tangan proyek pencitraan semata. Gereja harus lebih lantang bersuara dan lebih nyata bekerja, bukan hanya mengirim proposal ke lembaga donor tetapi juga memobilisasi sumber daya internalnya.

Dan tentu masyarakat Sabu Raijua sendiri perlu terus membangun kesadaran bahwa pendidikan adalah modal masa depan. Menolak perkawinan anak, mendorong anak gadis tetap sekolah SMA, menabung sedikit demi sedikit untuk membeli sepatu atau buku, itu semua langkah-langkah kecil menolak menyerah pada gelapnya kebodohan.

VII. Penutup: Jangan biarkan rumah hikmat kita roboh

Dalam Pengkhotbah 10:18, kita menemukan rangkuman paling sederhana tentang mengapa rumah pendidikan kita sering hancur: bukan karena badai terlalu besar, tetapi karena tangan kita terlalu malas. Kita lamban mengawasi, lamban menganggarkan, lamban memprioritaskan. Kita membiarkan atap bocor sedikit demi sedikit, sampai suatu hari runtuh menimpa kepala anak-anak kita sendiri.

Karena itu, kita semua — pemerintah, NGO, gereja, orang tua — perlu bersama-sama menyalakan lampu, menambal atap, memperkuat tiang, membersihkan sarang laba-laba kebodohan, agar rumah hikmat ini berdiri lagi dengan kokoh. Supaya anak-anak Sabu Raijua kelak tak hanya bisa membaca puisi cita-cita di depan kelas reyot, tapi benar-benar punya masa depan yang lebih terang daripada hari ini.